ソクラテス プロフィール

紀元前469年~前399年頃

彫刻家の父ソプロニスコス、母は助産婦のパイナレ。アテナイ生まれ。

前399年、ソクラテスは

「青年たちを堕落させ、国家の認める神々を認めず、新奇のダイモーンのたぐいを信じることによって罪を犯している」

という罪状により訴えられ、

民衆裁判の結果、死刑を宣告される。

ソクラテスは自身の信念を貫き、自ら毒杯を飲んで生涯を閉じた。

空とぼけ

ある日の日差しの強い日中、ソクラテスは突然立ち止まり動かない。

そのまま夜通し立ったまま動かず何かにとりつかれたような状態になってしまう。

翌朝になってやっといつもの表情に戻り太陽に祈りを捧げた。

そんな言動のせいでソクラテスは屈折した変人と言われた。

そんな人を騙したり、自分の本心や能力、地位をつつみかくすといった内面があり

「ソクラテスの空とぼけ」と言われている。

アテネ社会や国政に関わらないが、

ひたすら若者につべこべ難癖をつけたり、あげ足をとって執拗に絡むというような有様で、

今で言うクレイマーか?

そんなソクラテスに対して、

妻のサンチッペが仕事をしないだらしない夫に怒り、外出しようとする夫の頭に冷水を浴びせたという逸話が残っている。

「問答法」

ソクラテスが用いたとされる対話法。「エレンコス」とも言われる。

①それは対話相手がテーマAを主張したとする。

それに対してソクラテスは直接テーマAを論破せず続いて

②テーマB

③テーマC

についての同意を取り付ける。

B、Cからさらに

④テーマD(否定テーマA)の同意も取り付ける。

そうなれば対話相手は最初のテーマAと否定テーマAの両方を認めてしまうことになり、

対話相手が困難な状態に陥ることになる。

例えば対話相手がこんなテーマを主張したとする。

①コロナ渦の現在、夏場の気温が高い場合は熱中症にかかる危険があるので

子供にはマスク着用は必要ない。と主張したとする。

それに対して

②コロナ対策でマスク着用が必要なのは、

万が一にウイルスが付着した箇所(保菌者が使った物や触った場所)を触ることで

手にウイルスが付着して、その手で顔や口を触ることによりウイルスに感染してしまう事になるが、

マスクを着用していれば、ウイルスが手に付着しても、

手で顔を触るのを防ぐ事ができるので感染予防になるのでマスク着用が必要だ。

→相手の同意を得る。

③さらに、感染経路不明の感染者数が増えているという現在、

仕事などで対人での会話や接客をしなければならない場合があり、

飛沫感染予防の意味でもマスク着用が必要だ。

→相手の同意を得る。

④子供は常にに色々な物を触ったり、

その手で顔や口を触るものである。

ならばマスク着用していないとウイルス感染の危険があり、

熱中症の危険があるが(親や周りの大人が注意を払いながら)マスク着用が必要だ。

→これも相手の同意を得る。

すると最初の①と否定テーマ②の両方を認めてしまうことになる。

というような結果になる。

(注:ソクラテスが問答法を使ったのは善悪や生き方などの道徳、倫理のテーマ)

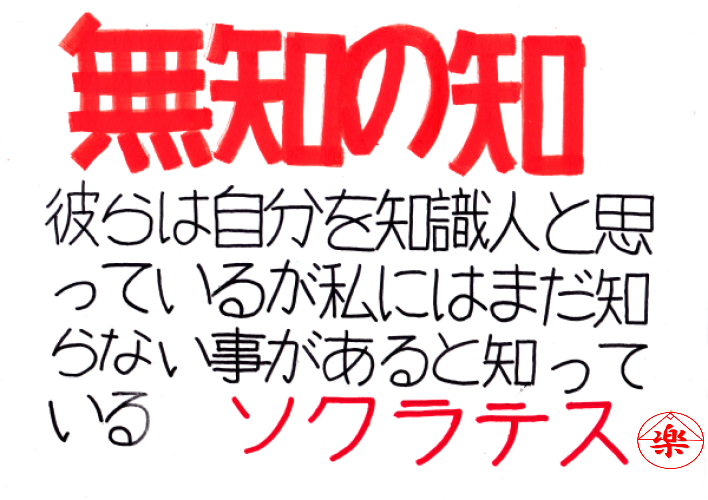

「無知の知」

ある時、ソクラテスはデルポイの信託所から

「ソクラテスより賢い者はいない」というお告げがあったと聞かされる。

ソクラテスは自分自身が賢いなどとは思っていないので

神は何を言っているのかと思ったが

神が嘘をつくはずはないので、

それなら自分より賢い人間を探しだして問いただしてみようと考えた。

そしてある政治家の知者といわれる人間に話しを聞いてみると

(その人間は自分自身が賢人だと考えいるようだが)

実はそうではないと思った。

それで、その周りの人々やその本人にも実際にはそうではないと

知らせようとした事で憎まれてしまうことになる。

ソクラテスは自分が知らないことを分かっていることこそが一番の知恵のあることだと考えた。

それが「無知の知」である。

用語解説

・ダイモーン→神霊、神霊的な

・エレンコス→ソクラテスの対話術、問答法

まとめ

哲学とは英語で「フィロソフィー」

ギリシャ語で「フィロソフィア」(フィロ→愛、ソフィア→知)だが、

ソクラテスは善く生きるとはよく知ることが幸福になると

命をがけで示しました。

そんなソクラテスが哲学の原点だと言われている。

今まで、自分はただ生きてきた。

これからはただ生きるだけでなく善く(楽しく)生きるために知を愛したいと思います。

by楽二郎

参考文献

・はじめての哲学 賢者たちは何を考えたのか? 楽しい調べ学習シリーズ 竹田青磁 PHP研究所

・書名 :現代思想としてのギリシア哲学 著者 :古東 哲明 出版者:講談社

・哲学の歴史 1 哲学誕生 中央公論社

コメント